- 《邬建安:对话》

- 《邬建安:五百笔》

- 《邬建安:仪式》

- 《邬建安 个展:是海,是沙丘》

- 《邬建安:视神经变图》

- 《邬建安:神话江湖》

- 《密园:邬建安新作》

- 邬建安:传统的基因,会在某处某时被唤醒

- 艺术专题|邬建安:被传统选中

- RC2024特邀主视觉艺术家- 邬建安

- 观照当下,逐梦想象,邬建安的“造物”之路

- 邬建安:我们所处的时代像是见证结局的时代

- 邬建安:“骷髅”和“怪物”的生产者 | 封面人物

- 邬建安:借“无妄”之眼,与记忆以外的自己重逢

- 邬建安:让《五百笔》在越后妻有的大地上生长

- 邬建安:“骷髅”和“怪物”的生产者 | 封面人物

- 「Hi人物」邬建安 最会讲鬼怪故事的艺术家

- 苗族文化带来的媒材拓展与视觉表现——“事苗”展览开幕

- 不息

- 跨界协作,对话古今——记《化生:白蛇传的古本与今相》

- 邬建安《万物》:探索水墨与剪纸的跨越性融合

艺术家邬建安

邬建安,一位“80后”艺术家。在走入艺术轨道之后,他就像是一位艺术深度的挖掘者不断链接传统与当下、个性与共性,希望通过艺术作品呈现出自己思索的路径或者是某种答案。

2017年,邬建安作为威尼斯双年展中国馆的参展艺术家,曾交出最“中国”的系列作品并引发热议。2019年,面对新一届双年展主题“愿你生活在有趣的时代”,这位“过来人”向我们讲述了他内心的直观感触:

“我觉得这是挺奇怪的一个主题,好像不仅传达出了某种不安与紧张,同时还隐隐透出一种随波逐流的放弃抵抗的心态。我们所处的时代像是见证结局的时代,恐怕也是没有地方可躲的。这种状态一定会激发两种截然相反的情绪,一种是假装清醒的放弃,另一种是假装清醒的狂欢。”

《五百笔》创作现场

邬建安天生就是一位在观察中思索,在思索中创作的艺术家。在他还是个孩子的时候,最爱去的地方是动物园。正如他所说“一切冥冥之中注定一样”,他的创作与动物有千丝万缕的联系——以动物为元素进行创作,制作动物标本,甚至创造“新的物种”。

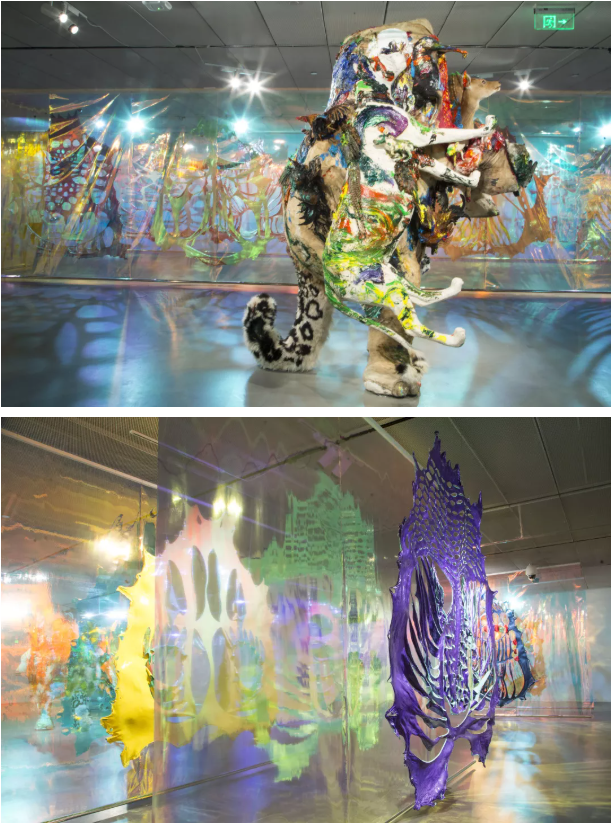

《白日梦的森林》(局部)

民间艺术研究的邬建安敏感于皮影材料质感,对神鬼造型的力量与古老的文化传统十分迷恋,文化传统和智慧经验一直都是邬建安艺术创作的灵感素材。

在他的世界,在他的手中,动物是神秘又可控,他想创造自然中没有的东西,这也许是人的野心、人的狂妄、人的某种欲望的升级。

《人造物》(局部)

邬建安相信过去和未来都一样。极古老的东西就是极未来的东西,我们会在未来与古代相遇,需要的是不断尝试与表达。

邬建安有企图心,他希望通过传统经典的民艺唤醒人们内心的真诚与质朴。作为传统与当代的翻译者,邬建安这几年一直践行在传统文化与当代文化艺术转换的路上。他倡导在保留传统文化的基础上实现当代,“传统民艺以及这些了不起的传统东西,它们如果能更长时间留在这个世界上,其实对我们的未来非常有意义。”

“无妄”展览现场

邬建安希望的角色是以艺术的方式成为传统技艺与当代都市文化消费之间的连接者,将非物质文化遗产的力量建构到人的精神世界。

对话摘要

问:在您的作品里,我发现有很多跟动物相关的,能看到您在创作时与这些动物的互动。是不是可以认为这些灵感跟您小时候的经历是有些许关联的?

邬建安:小时候很喜欢去动物园,一待就可以一整天。就站在外面盯着,看着它不动。然而只要我看到哪个动物突然动了一下,就会特别兴奋,好像收到一份礼物似的开心。我不能说创作与它是直接关系,但潜意识里还是会偏向动物,就像冥冥之中注定一样,热爱动物,所以将它们一一化为我心中的样子来呈现。

问:在您看来,人与动物之间的关系是什么呢?

邬建安:也许在人没出现之前,这个世界就是“造物主”跟动物,是两极,或者说自然规律与动物。人似乎是从动物群里站起来的一种动物,但只要他站起来了,离开了动物,他便向着另一个极而去,去改造,去超越。人不满足于自己停留在两极之间阶段。他不会再回到动物,因为脱离动物之后在他看来,动物是兽行的、不文明的,但动物又是人类最重要的文明参照。

问:传统文化的艺术路上如何跟当代结合也是个问题。您怎么看这个问题?

邬建安:一句话,传统跟当代之间要经过转换,而转换的方式千千万万。当然传统进入当代也不是一蹴而就的。正像你说的,我们之前很多人盲目地崇拜过西方,以致把我们原来很多东西遗忘了,这就出现了断层的现象。可是慢慢人们重新意识到传统东西的重要性,所以开始强调非遗。在我认识中,很多传统的东西不能适应今天的时代,它是有很多复杂的原因造成的,最关键的原因是因为民俗瓦解了。没有了传统民俗,也就是风俗、社会习惯的土壤,那么传统的艺术连根基都无法安放,又谈何生长呢。

问:这几年您一直在践行传统的文化和当代艺术转换的路上,这当中有什么可以给我们分享的体验吗?

邬建安:传统民艺以及这些了不起的传统东西,它们如果能更长时间留在这个世界上,其实对我们未来非常有意义。如果它们就这么消失了,未来当我们遇到难以解决的问题时,我们可能会变得非常被动。所以想要留存下这些传统,在保护的基础上还应该尝试将之当代化,以适合这个社会。这就需要一个中间环节的转译。这个中间环节主角可以是当代艺术家与当代设计师。当代艺术家和设计师一方面是连着传统记忆的大师,另一方面是连着都市的消费者。这些都市里面的消费者直接去乡村、直接去社会生活当中寻找这些传统记忆很困难,而这些传统继承人们如果直接把他们的东西,用他们的方式和理解改编卖给都市的人,也是不现实的,所以必须经过中间环节有力的翻译。这些翻译者就是指我们这些艺术者与设计者。