- 《邬建安:对话》

- 《邬建安:五百笔》

- 《邬建安:仪式》

- 《邬建安 个展:是海,是沙丘》

- 《邬建安:视神经变图》

- 《邬建安:神话江湖》

- 《密园:邬建安新作》

- 邬建安:传统的基因,会在某处某时被唤醒

- 艺术专题|邬建安:被传统选中

- RC2024特邀主视觉艺术家- 邬建安

- 观照当下,逐梦想象,邬建安的“造物”之路

- 邬建安:我们所处的时代像是见证结局的时代

- 邬建安:“骷髅”和“怪物”的生产者 | 封面人物

- 邬建安:借“无妄”之眼,与记忆以外的自己重逢

- 邬建安:让《五百笔》在越后妻有的大地上生长

- 邬建安:“骷髅”和“怪物”的生产者 | 封面人物

- 「Hi人物」邬建安 最会讲鬼怪故事的艺术家

- 苗族文化带来的媒材拓展与视觉表现——“事苗”展览开幕

- 不息

- 跨界协作,对话古今——记《化生:白蛇传的古本与今相》

- 邬建安《万物》:探索水墨与剪纸的跨越性融合

如果有机会去探索邬建安在北京的工作室,人们可能会希望拥有一张“藏宝地图”,那些已经完成的和正在开展的创作,与艺术家本人收藏的精致的苗绣、皮影、刻纸,形形色色的动植物标本、矿石、模型,以及各种说不清道不明的实验材料,构成了艺术家创作的现场,更像他神奇脑回路的某种投射,显露他每每通过作品带给人的奇思妙想和庞杂故事的某些端倪。

邬建安工作室

沿袭着从史诗、神话与传说中获得的灵感,是艺术家邬建安一直致力的,围绕中西方神话和社会现实中的现象,探讨个体与群体间的复杂关系,邬建安的作品部分地塑造了人类看待自身和历史的方式,也展现出一种带有浓厚民族身份的世界性语言。

艺术家邬建安

邬建安 《解放美猴王》工作坊,美国纽约大都会艺术博物馆,2016

邬建安 《曼陀罗》工作坊,美国波士顿美术博物馆,2016

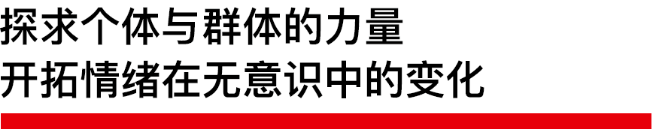

早在2016年,邬建安就曾在纽约大都会艺术博物馆和波士顿美术博物馆实施了两次互动工作坊项目“五百笔”,而这一项目延续至今。2021年底,大都会艺术博物馆正式将该系列相对早期的一件大尺寸作品——《五百笔#10》纳入馆藏,与众多世界艺术历史上的杰作汇聚在博物馆殿堂之中,也像是这一系列作品回归到梦开始的地方。在展开”五百笔“创作时,每一次,邬建安都会邀请不同的参与者在不受毛笔的尺寸、宣纸的尺幅、墨或色的取用等条件的限制下,尽可能把最自然、最本真的身体状态和感受,注入到一笔的勾画当中。艺术家自己也在工作室中开展各种各样的线条实验。这些四面八方、形形色色的笔画被他收集起来,然后从宣纸上一一仔细地剪刻下来,拼组到不同的、新的空白宣纸上,形成一幅幅不同的作品。

邬建安《五百笔》创作现场

《五百笔之屋》 第7届越后妻有大地艺术三年展展委托作品

《五百笔》系列在57届威尼斯双年展中国国家馆,2017年

时至今日,以“五百笔”为名的作品数量逾越百件,在博物馆、美术馆、机构和私人的收藏以及展览之外,还有在景德镇浮梁、日本新泻等地展开的在地项目,以及受邀为世界卫生组织“世界无烟日”活动专门创作的作品等多种样态。邬建安在创作这个系列作品时,利用了构图、母题和笔法的模件体系。当探索书写、笔痕的审美维度时,邬建安从一个简单的事实出发——同一个笔画,分两次写出便不可能完全一致,同样的现象也见于其他的领域。借助个体与群体的力量,邬建安有意识地开拓了情绪在无意识中显现的种种变化,试探新的形态,寻求新的样式,补益前人的创造并加以阐释。

邬建安个展“神话江湖”在上海誌屋现代艺术基地 Modern Art Base展览现场,2020年

“五百笔”包含了对中国古代书法和文人画的致敬,作品远观时也确实就仿佛一幅抽象的水墨或者彩墨作品,几乎很难想象每一个元素都是一片片拼贴上去的,这其中又包含了邬建安创作中一以贯之的对“制作”的执着。在艺术家看来,“五百笔”特别在意那些无关乎书法功底,也无关乎绘画功底的痕迹,留在纸上的痕迹是直接的情绪投射,而他只是把这些独立的笔拆解组装起来。但他用自己独特而无法模仿的方式浸透了每一件作品,犹如对自然造物的伟大发明的模仿。或许艺术家的创造也在致力于训练其自身的审美感受力,使其能够具备接近于大自然的力量。

相较于单纯地在当代西方语境或传统东方语境进行探索,邬建安擅长以独到的思想结构和逻辑体系,编织在时空与文明间纵横的叙事关系。就像《五百笔》的不断扩展那样,邬建安以“虎”为主题的创作,在这个虎年的多个项目和展览中也展现出艺术家旺盛的创造力。

邬建安,《蓝虎》,2022年

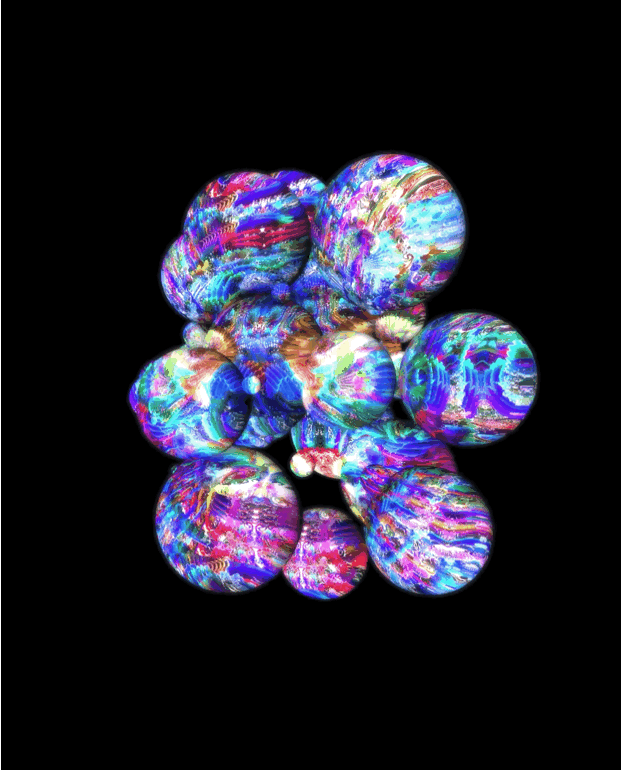

在元宇宙誌屋Meta ZiWU展厅中央悬浮的《蓝虎》以三维数字影像的形式呈现,球面在幽蓝中显现出斑斓诡谲的纹路,只有中心球体的正面才能令人隐约识别出老虎的面貌,介于生物模型与宇宙测图之间的混沌感令人联想到人工智能生成图像。而在Web3的世界中,邬建安将其视为掷下为一个“不确定性的标记物”。

邬建安,《夜之虎》,水彩,纸镂刻,水彩、丙烯,浸蜂蜡,棉线缝缀于背绢宣纸,150×120cm,2020年

邬建安在采访中曾谈及豪尔赫·路易斯·博尔赫斯(Jorge Luis Borges)晚年的短篇小说《蓝虎》(Tigres azules)等文本带来的灵感,而这件作品直接的原型则来自于其2020年的背绢水彩纸镂刻浸蜡拼贴作品《夜之虎》,它与《昼之虎》一同讲述了一只他想象中推动着时间循环运转的老虎,又依条纹将其拆解为昼之金黄与夜之幽蓝的对应负片色彩。

邬建安创作《一瞬间在猛虎与车子间切换的宇宙能量》过程

在数字世界展现的“虎”也体现于邬建安以全新一代路虎·揽胜为灵感,秉承“胜为典范”的公益理想,所特别呈现的《一瞬间在猛虎与车子间切换的宇宙能量》动态影像数字艺术藏品,以及《切换作车子的宇宙能量》限量数字藏品。基于互联网思维和技术语言,《一瞬间在猛虎与车子间切换的宇宙能量》不仅糅合了其标志性的神话元素和拼贴的方法论,也突破性地将动态影像和数字艺术藏品作为语言。数百个来自《山海经》等上古神话故事的小形象在交叠、扩散、漂浮和聚合中,时而幻化成一台全新一代路虎·揽胜,时而幻化成瑰丽神秘的猛虎,聚散间,力与美的势能激荡开来。猛虎与全新一代路虎·揽胜的尖端工业制造相互映照,似乎也照亮了现代科技创新发展的路途——在对自然与人工、过去和未来关系一贯的思考中,凭借执着的信念与想象力,朝向人类迈步前行的远方。

_20250119184911A363.gif)

从《切换作车子的宇宙能量》到全新一代路虎·揽胜

《72只虎组成的猴脸》

《白日梦的森林》系列,邬建安,2016年

而邬建安关于“虎”的叙事可以追溯至2003年,为缓解当时非典疫情带来的焦虑,所创作的“剪纸实验”系列(其后发展为《白日梦》系列)让他脑海中记忆深处的神话传说和怪谈形象重新激活,老虎在当时有着镇邪的作用。而后他也曾用完整的虎的形象去塑造《72只虎组成的猴脸》,让对其影响深远的《西游记》与作品有了更多关联。

自2011年的大型装置作品《七层壳》开始,邬建安就从神话、史诗、历史故事、文学元典,甚至漫画、卡通、俚语等中提炼和编造出186种作为可编织出各种故事类型的“叙事基因”,并用它们组合成别开生面的背绢水彩纸镂刻浸蜡拼贴作品。

《征兆·虎》制作过程,仿真标本,乐器,铁板,209X84X114cm,2016年

2016年,由巫鸿教授策划的艺术家在北京民生现代美术馆的“征兆”个展更以同名作品,遵循《山海经》的叙事逻辑,结合他奇特的创想,将“象生四牙“,”虎有九首“,”鹿目在背”等雕塑作品以仿真标本的形式展出,九只动物因为身体的异常而承载了窥见未来的神秘信息,这些标本同时又是乐器,在各自发声时,他们就像是兼具形态与声音的完整“征兆”,观众既能看到征兆的形象又能听到他们的声音;而当九件乐器合作演出时,演奏的音乐就像是因“征兆”的聚集而意外产生的某种难以解释的群体现象。

“邬建安个展:是海,是沙丘”展览现场,中央美术学院美术馆·廊坊馆

2021年,邬建安在中央美术学院美术馆·廊坊馆举办了个展”是海,是沙丘”,在策展人李振华看来,邬建安的作品尽管富于图像和叙事的营构,但不应忽视的是他创作中的超自然力——非图像的,非志怪的,绵延不懈的追问。从平面到立体,从具象到抽象,他的作品以天马行空的方式,通过远古的回响去激发和唤醒某种群体记忆,引发人对世界的遐想。

《九个头的蓝虎》,邬建安,手工吹制玻璃、彩色玻璃、银、不锈钢,130 x 100 x 25 cm,2019年

2021年底,《九个头的蓝虎》在圣彼得堡国立艾尔米塔什博物馆“玻璃应力:未来之窗”展览现场。摄影:治龙

与“沙丘”展览几乎同时,邬建安的玻璃新作《九个头的蓝虎》在俄罗斯圣彼得堡国立艾尔米塔什博物馆(又称“冬宫”)举办的“玻璃应力:未来之窗”展览中亮相,作品是2019年冬季艺术家在威尼斯穆拉诺岛贝伦戈工作室驻留期间,与工作室的玻璃制作大师一起完成的一系列的玻璃艺术作品创作中最大的一件。作品主体由手工吹制玻璃、彩色玻璃和银制成,通过不锈钢结构组装在一起。与同时期创作的《看不见的面孔》系列相类似,通透、色彩鲜亮、倒映人影、磨砂或光滑的质地、坚硬而易碎、反射光,玻璃与银的特性和密集的手工劳动,将时间凝固为流淌中的形状,作品的面貌与所诠释的主题一样神秘而又引人遐思,随着场域和人的位移,观看的结果往往不可预知。

邬建安从不担心自己被标签化,在他看来,创作真正的困难是拿掉一些保护层的时候。而手艺和相对稀缺的材料都是一种保护层,良好的造型能力让他自信可以将形象创作得精致又很有意味。一如探身于《山海经》等上古神话的意象碎片,将关于“虎”的叙事能量重新编织、缝合、演绎,邬建安仍在综合着各种材料、语言和媒介,在当代艺术与古老的文化之间重新构建一条条可视纽带,赋予古代神话、图腾、民间技艺、志异故事、传统书写一种种全新视观。再看今天的另一种疫情,人们生活中所受到的影响仍是明显的,而艺术家的作品已有了完全不同的飞跃。