五百笔:抽象的群像

邬建安:对话

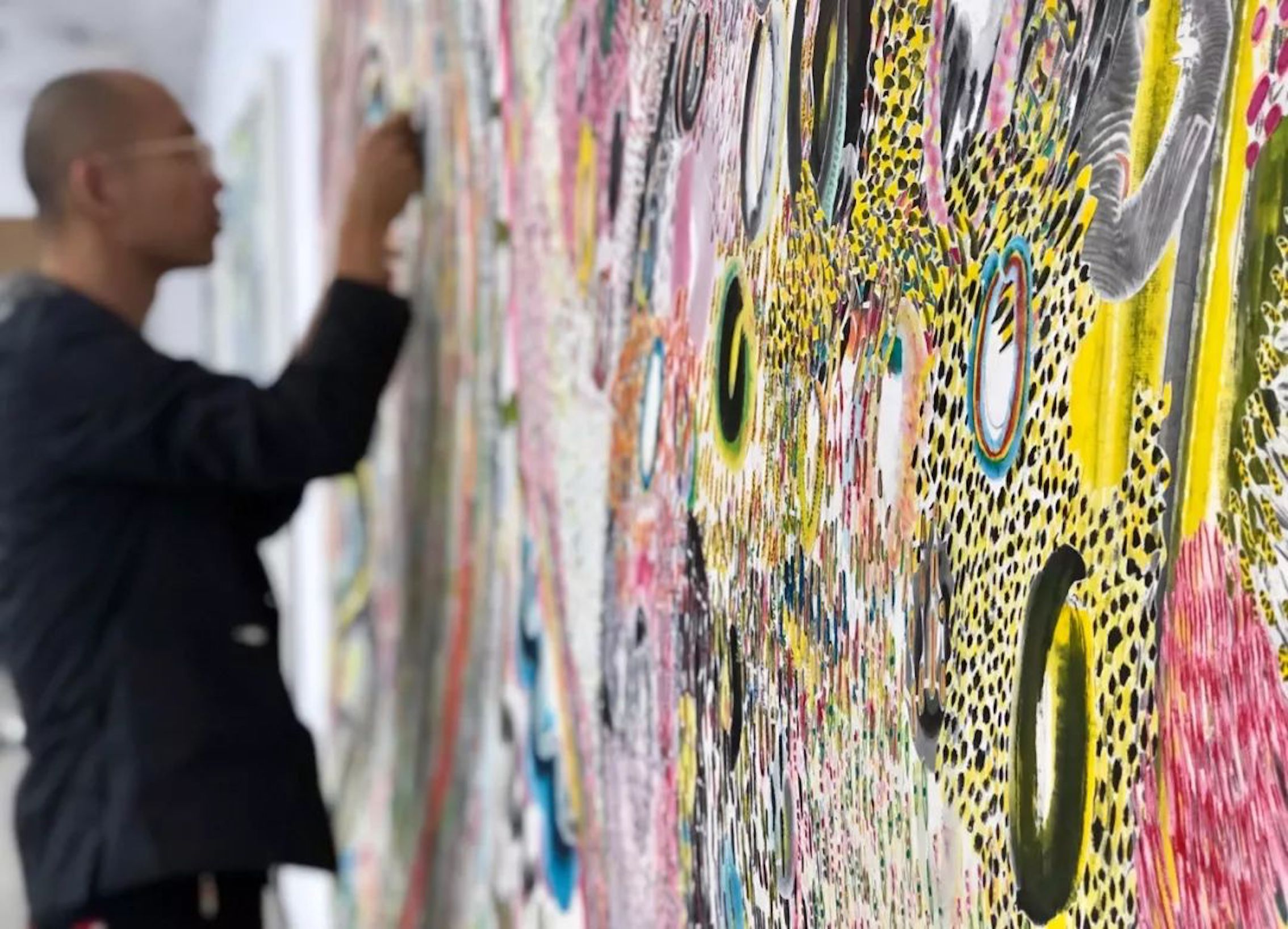

邬建安:五百笔

邬建安 个展:是海,是沙丘

邬建安:仪式

2021 视神经变图

2020 神话江湖

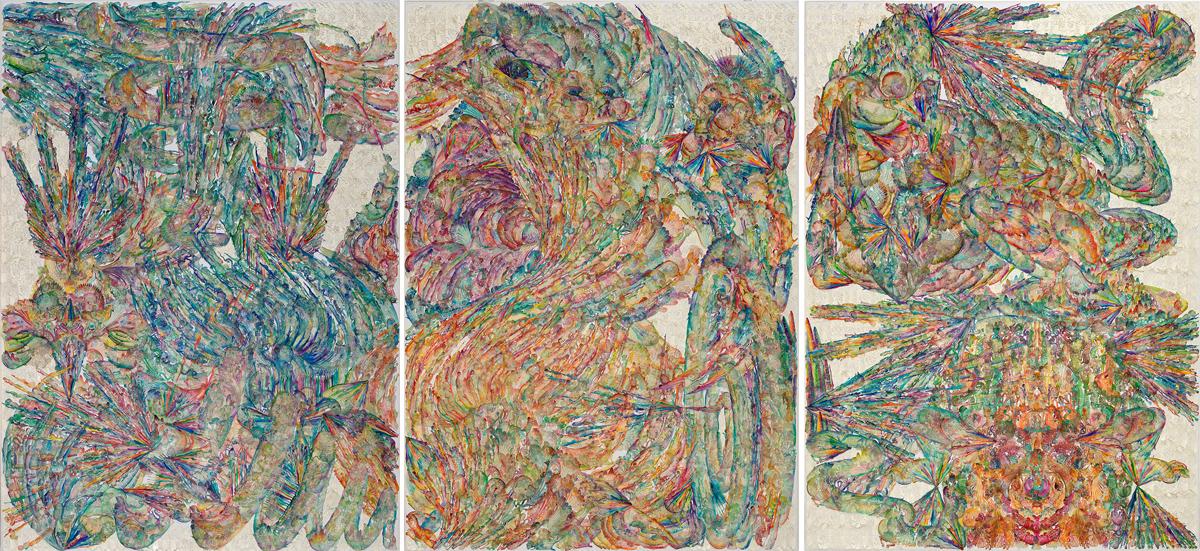

2019 密园

2018 无妄

2018 五百笔之屋与彩风

2018 仙人笔

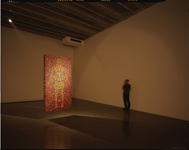

2017 不息——57届威尼斯双年展中国馆

2016 征兆

2016 万物

2015 白蛇传新解

2014 三千年的笑脸

2014 白猿涅槃

2012-2014 理水

2011-2012 刑天舞

2011 虹

2011 群山

2011 七层壳

2008-2009 九重天

2008 刑天

2008 手脚

2007-2008 蚩尤首级

2007 凌迟蚩尤

2003-2004 白日梦系列

2003-2004 剪纸

2003-2004 雕塑实验